南部生态共富先行区绿色高质量发展问题及对策研究

更新时间:2023-12-31 11:00:00 内容来源:

区委、区政府高度重视绿色高质量发展,作出打造南部生态共富先行区(简称“先行区”)的部署,着力推动“好风景”兴起“新经济”。为充分发挥先行区在全区绿色转型、生态富民方面的示范引领作用,在改革探索中找准方向、精准发力,区发改局开展专题研究,借助手机信令等大数据手段,深入剖析先行区绿色高质量发展的难点问题,在借鉴总结提炼相关城市经验基础上,对我区绿色高质量发展提出相关对策建议。

一、先行区绿色高质量发展现状

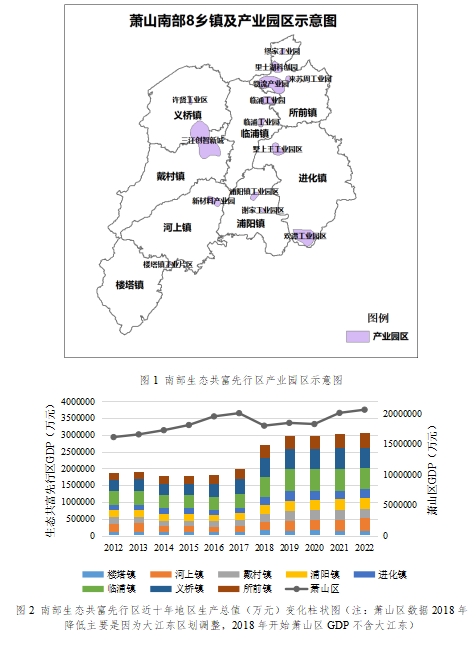

(一)产业发展处于蓄势转型的关键阶段

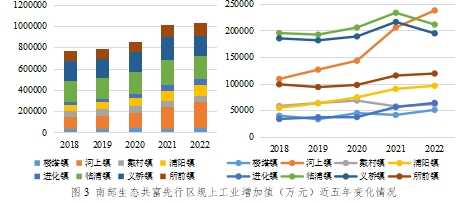

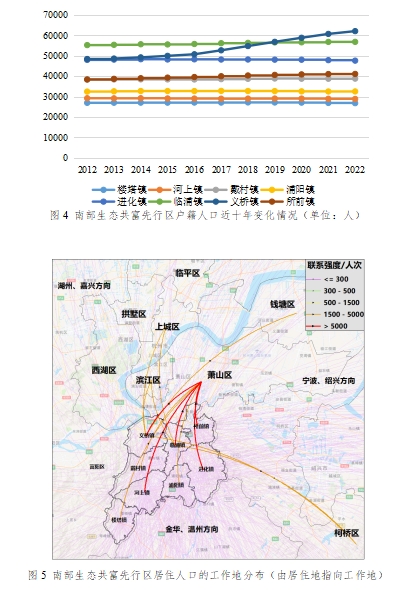

先行区2022年地区生产总值306.87亿元,占全区的14.87%;规上工业增加值103.36亿元,占全区的18.02%。先行区工业以造纸、包装、机械等劳动密集型产业为主导产业,各乡镇均有工业片区(图1)。受山区条件所限,先行区产业起步迟、发展缓、底子薄,整体经济水平相对不如东部及城区。通过对先行区过去10年的地区生产总值分析发现(图2),先行区2018年以前经济发展缓慢,未能跟上萧山全区发展步伐;2018年~2019年,先行区经济提速增长,年均增速超过20%,形成追赶之势;但2020年后经济增速明显放缓,和萧山其他区域再次拉开差距,说明先行区乡镇产业抗疫情等风险能力较弱。但先行区绿色发展后劲依旧充足,近五年规上工业增加值增速达到5.98%(图3),高于萧山区及杭州市平均水平,优越的生态环境以及三江创智新城、“中国视谷”等载体空间的落地为绿色产业承接和植入创造了良好条件。

(二)人口发展处于引人留人的关键阶段

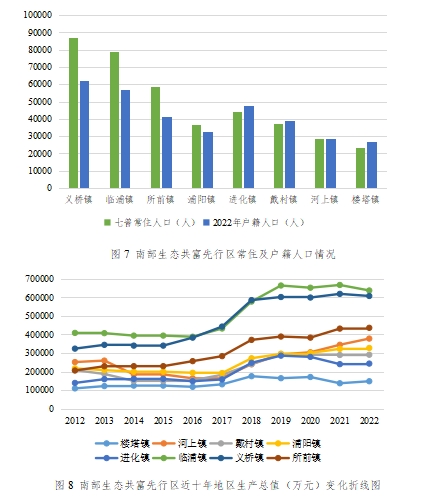

先行区常住人口总量约39.5万人,占到全区的19%左右,其中60岁及以上人口占比约20%,已迈入中度老龄化。楼塔、河上戴村、浦阳和进化五镇2021年的人口自然增长率为负数。近十年来,先行区除了义桥镇户籍人口有明显提升,其他乡镇户籍人口变化不大(图4)。2022年先行区户籍总人口约33.2万人,而七普常住人口达到39.5万人,超过户籍人口约6万余人,说明先行区对于外来人口仍有一定吸引力。但同时先行区也存在人才外流情况,通过对2021年10月的手机信令研究分析发现,先行区职住一致的人群总和91143人,占所有工作人群的44.78%,生活在先行区、工作在萧山其他镇街及杭州的人员比例较大,乡镇工作人群的通勤空间结构存在较大的提升空间(图5)。

(三)生态人文资源处于发挥优势的关键阶段

先行区具有“五山一水三分田,一分道路和庄园”的生态结构,山林资源在萧山区内首屈一指,森林覆盖率达到45.02%,森林面积30.57万亩,占萧山区森林资源的九成以上。先行区水网密布,形成了“一江七脉八溪”的总体水网格局,浦阳江自古以来即为重要的水运通道、农业灌溉水源;永兴河是萧山重要的水资源战略储备流域;杭甬运河在全省水运体系中发挥着重要作用。通过对萧山区生态产品价值(GEP)的核算发现,全区约七成以上的水源涵养、土壤保持、固碳、释氧等各项服务价值量都集中在先行区;约六成左右的洪水调蓄价值量集中在先行区,对全区的生态贡献突出。先行区文化底蕴深厚,有全国重点文物保护单位——茅湾里印纹陶窑址,有省级文物保护单位5个;国家级非物质文化遗产3项,省级非物质文化遗产2项。美丽乡村建设如火如荼,生态旅游按下“快进键”。农创、文创、科创等新经济出现萌芽,生态优势正逐步转化为经济优势。

(四)公共服务处于从“有”向“优”的关键阶段

先行区共有中小学、幼儿园73所,为全区数量的22.67%;拥有区级医院2家,社区卫生服务中心8家,社区卫生服务站80家,各占到全区的三成左右;拥有9家养老机构,占全区的24.32%。打造完成了91个涵盖图书馆、博物馆、文化馆、城市书房、名人馆、剧院等文化场馆的“15分钟品质文化生活圈”,实现行政村公共体育设施建设全覆盖,但缺乏综合文体中心,农村公共文化服务体系普遍存在基础差、设施相对落后等问题。随着数字化改革的不断深入,依托城乡“同步课堂”远程教学平台、智慧医疗“小病慢病不出村”场景、“安居守护”“康护到家”“E键乐养”养老应用场景等数字化平台建设,先行区公共服务普惠共享水平正在逐步提升。

二、先行区绿色高质量发展存在的问题

(一)生态价值高质量转化尚不充分

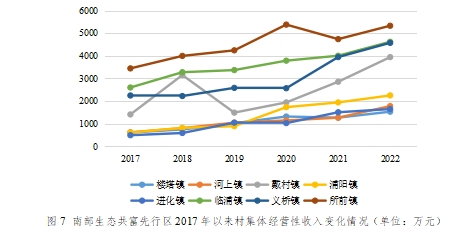

一是生态环境质量持续改善仍存短板。先行区森林覆盖率为45.02%,虽高于萧山区27.31%,但仍低于杭州市66.85%和浙江省61.17%。先行区细颗粒物(PM2.5)平均浓度为32.0 µg/m3,虽低于萧山区34.1µg/m3,但仍高于杭州市29.8µg/m3和浙江省25µg/m3PM2.5。可见先行区在长期城镇化、工业化过程中,山水环境有所破坏,生态环境优势需要进一步巩固提升,生态修复力度仍需进一步增强,林分结构有待优化,还有部分流域水质仍需改善。二是生态产品价值转化不足,生态富民惠民模式仍需完善。通过对先行区过去6年的村集体经营性收入分析发现(图7),先行区农村经济发展整体较为缓慢,区位靠南的楼塔、进化、河上、浦阳四镇村集体经济尤其薄弱。2022年先行区152个行政村中仍有90个村的村级集体经济组织经营性收入在50万元以下(萧山全区一共106个村在50万元以下),可见先行区以“生态美”推动“共同富”的转化路径较为缺乏,生态产品产业化路径不畅,绿水青山向金山银山转化通道仍需拓宽。

(二)产业发展待由“浅绿”迈向“深绿”

一是对传统产业仍较为依赖。先行区三次产业产值占比为5.64:43.39:50.96,与萧山区(3.16:37.92:58.91)、杭州市(3.30:47.40:49.30)、浙江省(4.80:51.10:44.10),对比可见先行区一产占比较高,二产占比也高于全区水平。低附加值、高耗能传统产业占比偏高,产业平台呈现多、小、散典型特征,70家区百强工业企业中,只有5家来自先行区。产业转型升级步伐较慢,对传统经济发展方式的路径依赖尚未有效破除。二是新兴产业发展缓慢。产业链供应链协作配套体系不完善,绿色低碳循环现代的产业体系亟待构建。受交通、配套、政策等多方因素影响,先行区对高附加值的产业环节吸引力较弱,绿色新兴产业引入不够,中国视谷、三江创智城等平台对先行区的带动作用仍需加强,重大项目支撑不足,科技领军人才、高端创新人才紧缺,创新动力难以落地。

(三)配套服务滞后于经济社会发展需求

一是交通基础设施存在短板。去年9月,时代大道全线通车,进一步拉进了先行区与滨江、杭州主城区的连接,让先行区正式进入30分钟都市交通圈。但先行区的交通依然滞后于经济社会发展需求。亚太路东伸等多条规划线路的推进受到资金、土地等多重因素制约,对外连接亟需加密。内部乡镇之间联通基础设施仍需优化,内部交通路网有待进一步完善。二是公共服务配套较为落后。先行区每万老年人口拥有持证养老护理员数为5.9人,明显低于萧山平均水平21人,且明显低于杭州市和浙江省的平均水平16人,反映出先行区养老护理水平亟待加强。此外,教育、医疗、养老、文体等公共服务配套设施供给仍存短板,生活商业配套设施与萧山其他区域相比较为落后,消费能力低于全区平均水平,距离人民美好生活需要还有差距。

(四)先行区各镇之间发展不平衡问题突出

先行区之间经济社会发展不平衡问题突出,靠近城区的临浦和义桥是发展的“领跑者”,而南端的楼塔、进化等镇发展相对滞后。人口方面,2022年义桥、临浦、所前、浦阳四镇的人口处于净流入状态,其余四镇的人口处于净流出状态(图6),义桥、临浦、所前三镇的仍具有一定的“人口红利”,而河上、楼塔二镇迫切需要解决人口外流问题,引进和留住人才。经济方面,义桥和临浦明显领先于其他六镇,楼塔镇的经济最为薄弱(图7)。

三、以先行区建设为抓手推动绿色高质量发展对策建议

(一)抓住机遇,以绿色智造推动产业跃升

一是培育构建绿色科创生态体系。抓住萧滨一体化重大机遇,依托滨江和萧山主城的世界级头部企业资源,聚焦发展集成电路、网络通信、人工智能等绿色智造产业的配套环节,合力形成“研发总部+合作园核心制造+配套产业制造”的先进制造业集群生态。借鉴法国索菲亚科技城经验,加快实施中国视谷南部协同开发工程,创新建设动漫小镇、郊野小镇、运动小镇等生态型特色小镇载体,打造汇聚生态与新经济的“创新谷”。二是推动数字经济赋能制造升级。以三江创智新城为引领,积极谋划建设义桥电子通信产业园、河上膜分离小镇、所前智能影像产业园、临浦智能传感产业园、浦阳智能仪表产业园,辐射带动戴村镇、楼塔镇汽配、进化镇新能源等产业数字化发展,发展智能网联汽车传感器、智能医疗、智能能源等相关产业。三是加快传统产业绿色转型升级。加快传统优势产业“绿色、高效、清洁、智慧”转型,培育壮大河上科百特、戴村极电电子等龙头企业,重点集聚典型基础制造细分产业“一亿中流”型隐形冠军,加速传统制造业转型升级,形成本土优势产业隐形冠军发展示范。

(二)发挥优势,以文旅提质塑造核心吸引

一是实施高能级景区培育工程。串联“浦阳印迹”、横一村、传化农创乡村等,打造“萧山未来大地”高能级景区。做优“民宿标杆·共富东山”东山村精品民宿群,打响所前沿山十八村长廊品牌,打造楼塔“全域研学小镇”,推动楼塔古镇、进化欢潭老街等景点提能升级,推广运营好东山星空小镇探险主题乐园,打造萧南网红打卡群。打响萧山文旅IP“韵萧然 潮无界”,让文化“活”起来,旅游“火”起来。二是实施特色游精品线路推介工程。充分利用杭州亚运会带动效应,结合“燃·潮动青春”“觅·乡野闲趣”“品·匠心非遗”等亚运主题旅游线路,谋划打造先行区主题游线,建设知名的运动休闲目的地。谋划打造义桥革命历史纪念馆-戴村镇佛山村-河上萧山抗战纪念馆-楼塔楼曼文故居等红色文化旅游线。三是积极发展文旅体产业新模式新业态。学习贵州“村超”模式,依托亚运优势和篮球底蕴,打造“村BA”等乡村体育赛事IP。发展微度假、露营经济、“后备箱经济”、音乐节等适合本地的文旅新业态,打造有辨识度的文创产品。探索建立文艺创新“揭榜挂帅”机制,组织引导知名团队,创作一批能体现萧南元素与特色的文学、音乐、戏剧、影视、动漫等文艺精品。

(三)补齐短板,以城乡融合提升生活品质

一是推进公共服务精准提升。着力补短板、强弱项、提质量,推进公共服务普惠共享。推进教育“提质强校”项目,完善教师城乡交流机制,补齐基层医疗基础设施和信息化短板,构建城乡统筹一体化发展基本养老服务,提升农村劳动者人力资本和专业技能,提高其就业创业能力。二是促进基础设施互联互通。重点开工风情大道延伸段、杭州中环等重要交通线路,重点建设沪昆铁路抬升即亚太路东伸等工程,远期谋划向“末梢”楼塔、河上等地延伸路网,打通城区连接先行区乡镇的重要干道,推动区域高质量一体化发展。推动充电基础设施从城市逐步向乡村区域延伸,积极打造新能源汽车下乡特色试点区块。三是充分释放生态福利强村富民。探索构建政府引导、企业和社会各界参与、市场化运营的生态资源资产经营管理平台(两山合作社),推动碎片化的生态资源集约化利用。借助浙里办“两山云交易”平台,推进生态系统保值增值。强化生态系统保护修复,守护好青山绿水和传统村落,留住悠悠乡愁,鼓励乡贤、大学生等群体返乡就业创业。借鉴安吉竹林碳汇经验,探索开展林业碳汇共富改革。

(四)创新突破,以制度改革激活发展动能

一是完善萧滨一体化区域合作机制。高水平合作共建杭州高新区(滨江)萧山特别合作园,探索“一区多园”机制创新,统筹发挥滨江产业优势和萧山区空间优势,打造产业创新示范平台。促进信息资源共享,破解现有制度体系下对区域合作平台的制约。二是促进资源共享“飞地互飞”。借鉴萧山-龙泉山海协作飞地产业园模式,优先在楼塔、进化等产业发展较为薄弱的乡镇,结合村级留用地开发,将土地指标资源腾挪到钱江世纪城等区级平台,合作开发建设产业飞地(总部大厦),探索土地复垦指标“飞地”集聚建设模式,构建“收益保底+税收分成”等收益分配机制。探索人才飞地,引导乡镇在上海、杭州主城区等创新资源集聚地区设立人才工作站,实现项目孵化在异地、产业化在本地的柔性引才方式。三是大力推进乡村集成改革。借鉴莫干山“好风景+闲置农房+新宅改→助力新经济”的改革思路,推动农村宅基地“三权分置”改革,利用闲置农房开发民宿、乡村咖啡吧等新业态,发展“一村一业”。优化村村协作、飞地抱团、共富产业园、强村公司等模式,多路径壮大村级集体经济,完善农民利益联结机制,激发乡村共富内生动力。

作者: 编辑:李菲菲